雖然這次暴跌是川普點的火,但災難性的破壞力源自於加密貨幣原生金融體系內部的高桿桿環境。高收益穩定幣 USDe 、圍繞其構建的遞歸「循環借貸」策略,以及其被做市商等成熟市場參與者廣泛用作保證金抵押品,共同創造了一個高度集中且極其脆弱的風險節點。

USDe 的價格脫錨事件如同骨牌的第一張,引爆了一場從鏈上 DeFi 協議清算蔓延至中心化衍生品交易所大規模去槓桿化的連鎖反應。本文將從持倉大戶和做市商兩個關鍵視角,詳細拆解此機制的運作原理。

第一部分:火藥桶 x 火花:宏觀觸發與市場脆弱性

1.1 關稅聲明:催化劑,而非根本原因

這次市場動盪的導火線是:川普宣布,計畫從 2025 年 11 月 1 日開始,對所有中國進口商品徵收高達 100% 的額外關稅。這項聲明迅速在全球金融市場引發了經典的避險反應。這項消息成為了市場初始拋售的催化劑。

關稅戰消息發布後,全球市場應聲下跌。那斯達克指數在單日內暴跌超過 3.5%,標準普爾 500 指數下跌近 3%,與傳統金融市場相比,加密貨幣市場的反應要劇烈得多。比特幣價格從日內高點暴跌 15%;而 Altcoins 則遭遇了災難性的閃崩,價格在短時間內下跌了 70% 至 90% 。全網加密貨幣合約清算總額超過 200 億美元。

1.2 既有狀況:投機狂潮下的市場積弊

在崩盤發生前,市場早已瀰漫著投機過度的情緒。交易者普遍採用高槓桿策略,試圖在每次回檔中「抄底」以博取更大利潤。同時,以 USDe 為代表的高收益 DeFi 協議迅速崛起,其提供的超高年化收益率吸引了巨量尋求回報的資本。這導致市場內部形成了一個建立在複雜、相互關聯的金融工具之上的系統性脆弱環境。可以說,市場本身已經是裝滿了潛在槓桿的火藥桶,只等待一個火花的引爆。

第二部分:放大引擎:拆解 USDe 循環借貸迴路

2.1 收益率的海妖之歌:USDe 的機制與市場吸引力

USDe 是由 Ethena Labs 推出的「合成美元」(實際上是一個理財憑證),其市值在崩盤前已增長至約 140 億美元,成為全球第三大穩定幣。其核心機制與傳統的美元儲備穩定幣不同,它不依賴等值的美元儲備,而是透過一種名為「Delta 中性對沖」的策略來維持價格穩定。此策略具體為:持有以太坊(ETH)現貨多頭頭寸,同時在衍生性商品交易所做空等值的 ETH 永續合約。其高達 12% 至 15% 的「基礎」APY 主要來自永續合約的資金費率。

2.2 超級槓桿的建構:循環借貸的分步解析

真正將風險推向極致的是所謂的「循環借貸」或「收益耕作」策略,該策略能將年化殖利率放大至驚人的 18% 至 24% 。這一過程通常如下:

- 質押:投資者將持有的 USDe 在藉貸協議中作為抵押品。

- 借貸:根據平台的借貸價值比(Loan-to-Value, LTV),借出另一種穩定幣,如 USDC 。

- 兌換:將借來的 USDC 在市場上兌換回 USDe 。

- 再質押:將新獲得的 USDe 再次存入借貸協議,增加其總抵押品價值。

- 循環:重複上述步驟 4 至 5 次,初始本金可放大近四倍。

這種操作在微觀層面看似理性的資本效率最大化,但在宏觀層面卻建構了一個極不穩定的槓桿金字塔。

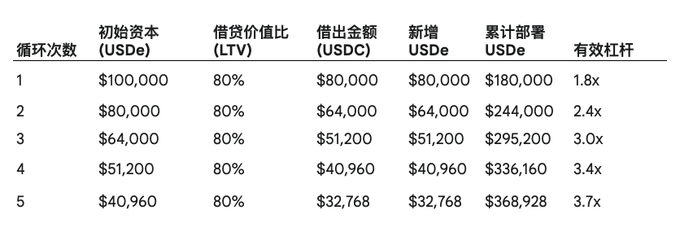

為了更直觀地展示此機制的槓桿效應,下表以 100,000 美元的初始資本為例,模擬了一個假設 LTV 為 80% 的循環借貸過程。(數據不重要,主要看邏輯)

從上表可見,僅 10 萬美元的初始資本,經過五輪循環後,可以撬動超過 36 萬美元的總部位。這種結構的核心脆弱性在於:總 USDe 頭寸價值只要出現輕微下跌(例如,下跌 25%),就足以完全侵蝕掉 100% 的初始資本,從而觸發對整個、規模遠大於初始資本的頭寸的強制清算。

這種循環借貸模式創造了嚴重的「流動性錯配」和「抵押品幻覺」。表面上看,借貸協議中鎖定了巨額的抵押品,但實際上,真正的、未經重複抵押的初始資本僅佔其中一小部分。整個系統的總鎖倉價值(TVL)被人為地誇大了,因為同一筆資金被計算了多次。這形成了一種類似於銀行擠兌的局面:當市場恐慌,所有參與者試圖同時平倉時,他們都在爭相將巨量的 USDe 兌換為市場上有限的「真實」穩定幣(如 USDC/USDT),這將會導致 USDe 在場內的崩盤(雖然這可能與機制無關)。

第三部分:持倉大戶的視角:從收益耕作到強制去槓桿

3.1 策略建構:資本效率與收益最大化

對於持有大量山寨幣現貨的「巨鯨」而言,其核心訴求是在不出售資產(以避免觸發資本利得稅和喪失市場敞口)的前提下,最大化其閒置資本的收益。他們的主流策略是,在 Aave 或 Binance Loans 等中心化或去中心化平台上,質押其持有的山寨幣,以藉入穩定幣。隨後,他們會將這些借來的穩定幣投入當時市場上收益率最高的策略中——即前文所述的 USDe 循環借貸迴路。

這實際上構成了一個雙層槓桿結構:

- 槓桿層 1:以波動的山寨幣為抵押品借出穩定幣。

- 槓桿層 2:將借來的穩定幣投入 USDe 的遞迴循環中,再次放大槓桿。

3.2 初步震盪:LTV 閾值的警報

在關稅消息前,這些大戶作為抵押品的山寨幣資產價值其實已經處於浮虧狀態,都是靠著超額的保證金勉強維持;當關稅消息引發市場初步下跌前後,這些抵押品的山寨幣資產價值隨之下滑。

這直接導致了他們在第一層槓桿中的 LTV 比率上升。隨著 LTV 比率逼近清算門檻,他們收到了追加保證金的通知。此時,他們必須補充更多抵押品或償還部分貸款,而這兩者都需要穩定幣。

3.3 鏈上崩盤:強制平倉的連鎖反應

為了因應追加保證金的要求或主動降低風險,這些大戶開始拆解他們在 USDe 上的循環借貸部位。這引發了市場上 USDe 對 USDC/USDT 的巨大賣壓。由於 USDe 在鏈上的現貨交易對流動性相對薄弱,這股集中的賣壓瞬間壓垮了其價格,導致 USDe 在多個平台嚴重脫錨,價格一度跌至 0.62 美元至 0.65 美元。

USDe 的脫錨產生了兩個同步的毀滅性後果:

- DeFi 內部清算:USDe 價格的暴跌使其作為循環借貸抵押品的價值瞬間縮水,直接觸發了借貸協議內部的自動清算程序。為高收益而設計的系統,在幾分鐘內崩潰為一場大規模的強制拋售。

- CeFi 現貨清算:對於那些未能及時追加保證金的大戶,借貸平台開始強制清算他們最初質押的山寨幣現貨,以償還債務。這股拋售壓力直接衝擊了本已脆弱的山寨幣現貨市場,加劇了價格的螺旋式下跌。

這個過程揭示了一個隱藏的、跨領域的風險傳染管道。一個源自宏觀環境的風險(關稅),透過 CeFi 借貸平台(山寨幣抵押貸款)傳導至 DeFi 協議(USDe 循環),在 DeFi 內部被急劇放大,然後其崩潰的後果又同時反噬了 DeFi 協議本身(USDe 脫錨)和 CeFi 的現貨市場(山寨幣被清算)。風險並未被隔離在任何一個協議或市場板塊內,而是透過槓桿作為傳導媒介,在不同領域間暢通無阻地流動,最終引發了系統性的崩潰。

第四部分:做市商的熔爐:抵押品、流動性與統一帳戶的危機

4.1 追求資本效率:生息保證金的誘惑

做市商 MM 透過在市場上持續提供買賣雙邊報價來維持流動性,其業務具有極高的資本密集性。為了最大化資本效率,做市商普遍使用主流交易所提供的「統一帳戶」(Unified Account)或全倉保證金(Cross-Margin)模式。在該模式下,他們帳戶中的所有資產都可以作為其衍生性商品部位的統一抵押品。

在崩盤前,將其做市的山寨幣作為核心抵押品(按照不同的抵押率)並借出穩定幣成為做市商之間一種流行的策略。

4.2 抵押品衝擊:被動槓桿與統一帳戶的失靈

當該山寨幣抵押品價格暴跌時,做市商用作保證金的帳戶價值瞬間大幅縮水。這產生了一個至關重要的後果:它被動地將其有效槓桿率提高了一倍以上。原本被認為是「安全」的 2 倍槓桿頭寸,可能因為分母(抵押品價值)的崩潰而在一夜之間變成一個高風險的 3 倍甚至 4 倍槓桿頭寸。

這正是統一帳戶結構成為崩潰載體的地方。交易所的風險引擎並不關心是哪一種資產導致了保證金不足,它只檢測到整個帳戶的總價值低於了維持所有未平倉衍生性商品部位所需的保證金水準。一旦觸及門檻,清算引擎便會自動啟動。它不會只清算已經價值大跌的山寨幣抵押品,而是會開始強制出售帳戶中任何具有流動性的資產來彌補保證金缺口。這其中就包括了做市商作為庫存持有的大量山寨幣現貨,如 BNSOL 和 WBETH 。而且此時的 BNSOL/WBETH 也被砸穿,故而也進一步把其他原來健康的部位也納入清算系統中,造成連帶傷害。

4.3 流動性真空:做市商作為受害者與傳染媒介的雙重角色

在自身帳戶被清算的同時,做市商的自動化交易系統也執行了其首要的風險管理指令:從市場中撤出流動性。他們大規模地取消了在數千個山寨幣交易對上的買單,回籠資金,以避免在下跌的市場中承擔更多風險。

這造成了一場災難性的「流動性真空」。在市場上充斥著大量賣單(來自持倉大戶的抵押品清算和做市商自身的統一帳戶清算)的時刻,市場最主要的買方支撐卻突然消失了。這完美地解釋了為何山寨幣會出現如此劇烈的閃崩:由於訂單簿上缺乏買單,一筆較大的市價賣單就足以將價格在幾分鐘內砸低 80% 至 90%,直到觸及到某個遠低於市價的零星限價買單為止。

在這次事件中,還有一個的結構性「催化劑」就是清算抵押物的清算機器人,當到達清算線之後,它們就會在現貨盤口賣出相應的抵押品,而這導致了該山寨幣進一步下跌,從而觸發更多的抵押品清算(不管是大戶還是做市商的抵押品),進而導致螺旋踩踏事件。

如果槓桿環境是火藥、川普的關稅戰聲明是火、那麼清算機器人就是油。

結論:懸崖邊的教訓-結構性漏洞與未來啟示

回顧整個事件的因果鏈:

宏觀衝擊→ 市場避險情緒→ USDe 循環借貸頭寸平倉→ USDe 脫錨→ 鏈上循環貸款清算→ 做市商抵押品價值暴跌與被動槓桿飆升→ 做市商統一賬戶被清算→ 做市商撤出市場流動性→ 山寨幣現貨市場崩盤。

10 月 11 日的市場崩盤是一個教科書式的案例,它深刻揭示了在追求極致資本效率的過程中,新穎而複雜的金融工具如何將災難性的、隱藏的系統性風險引入市場。這次事件最核心的教訓是,DeFi 與 CeFi 之間界線的模糊化,創造了複雜且不可預測的風險傳染路徑。當一個領域的資產被用作另一個領域的基礎抵押品時,一個局部的失敗可能迅速演變為整個生態系統的危機。

這次崩盤是一個嚴酷的提醒:在加密世界中,最高的收益率往往是對沖最高、也是最隱密風險的補償。

知其然也知其所以然,願我們常常懷抱著一顆敬畏市場之心。

(以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:Agintender )

免責聲明:本文只為提供市場訊息,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議,不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接或間接損失,作者及區塊客將不承擔任何責任。