作者:imToken

在 Web3 世界,從「跨鏈」再到「互通性(Interop)」,一直都是長青敘事。

當然,可能很多人也沒有嚴格區分兩者的內涵,如果用一句話概括的話,跨鏈更聚焦資產,主要解決「搬運」問題;而互通(Interop)則涵蓋資產、狀態、服務等多個維度,旨在解決「協作」問題。

其實隨著模組化敘事推高了 L1/L2 的數量與異構性,用戶與流動性被進一步分散,互操作已經被公認為比跨鏈更理想的終局形態——用戶不再感知在哪條鏈,只提交一次意圖,系統自動在最合適的執行環境中完成操作。

而隨著近期以太坊基金會(Ethereum Foundation)公布的新一輪 UX 路線圖,以及圍繞提款時延、訊息傳遞與即時證明的一系列工程推進,互通的拼圖正被有條不紊地拼合起來。

一、「Interop」到底是什么?

簡單來講,「互通」遠不止一座「資產橋」那麼簡單,而是一整套系統級能力的組合。

它意味著不同鏈之間可以共享狀態與證明、智能合約之間可以彼此調用邏輯、用戶側能獲得統一的交互體驗、各執行環境在安全邊界上維持同等可信性。

當這些能力同時被滿足時,使用者才能真正專注於價值活動本身,而不再被網路切換、重複授權或流動性碎片化所困擾,這其實也呼應了跨鏈工程的終局:讓使用者專注於價值流動本身,而不是鏈與鏈之間的阻隔。

尤其是進入 2024 年後,模組化敘事進入全面爆發期,越來越多、越來越碎片化的 L1 與 L2 出現,使得互通性不再是協議層的高談闊論,而開始真正下沉到大眾用戶體驗與底層應用邏輯之中。

無論是以意圖(Intent)為中心的執行架構,或是跨鏈聚合、全鏈 DEX 等新形態應用,皆在探索同一個目標:讓用戶和流動性不再局限於以太坊主網,也無需頻繁切換網絡,而能在統一界面、一站式完成鏈上資產的兌換、流動性提供與策略操作。

換句話說,互通的終極想像空間,在於徹底將區塊鏈從用戶視野中抽離——讓 DApp 與專案方重新回到以用戶為中心的產品範式,打造入手簡單、體驗接近 Web2 的低門檻環境,掃平圈外用戶無縫進入 Web3 世界的最後障礙。

畢竟,從產品視角出發,主流化的關鍵不在於讓所有人理解區塊鏈,而在於讓他們無需理解就能使用,可以說,Web3 若要觸達數十億人,互操作,正是那「最後一哩路」的基建。

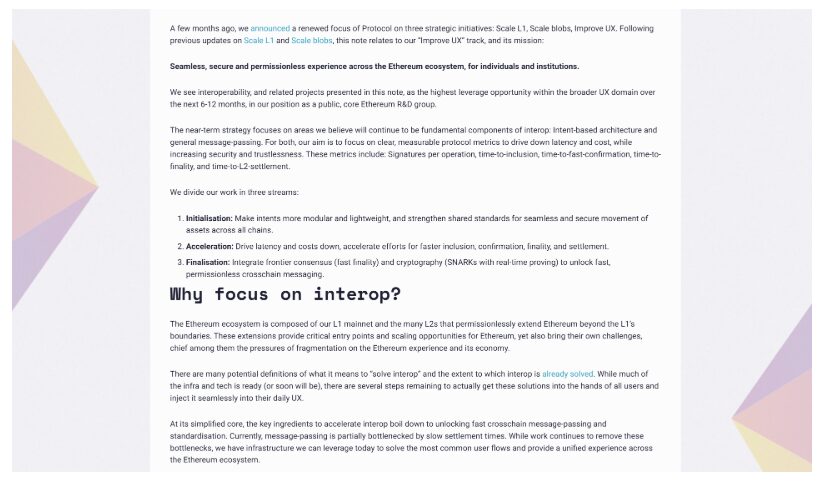

而早在 8 月 29 日,以太坊基金會發布「Protocol Update 003 — Improve UX」,這篇文章延續了 EF 今年重組研發團隊後的三大策略方向-Scale L1(主網擴充)、 Scale Blobs(資料擴充)、 Improve UX(改善使用者體驗)。

而在其中,「Improve UX」的核心主题,正是互操作。

二、從「跨鏈」到「互通」:EF 釋放的訊號

EF 這篇文章強調互通性(interop)為核心,目標為無縫、安全、無許可的以太坊生態體驗,主旨可概括為一句話,即資產跨鏈只是第一步,數據、狀態、服務的跨鏈協作才是真正的「互操作」,未來以太坊計劃讓所有 Rollup 和 L2「看起來像一個鏈」。

當然 EF 也坦言,雖然大部分基礎設施與技術已經成熟(或即將成熟),但要將這些解決方案真正交到用戶手中、並讓其自然融入錢包與 DApp 的日常體驗,還需要若干關鍵的工程化落地步驟。

因此,EF 將「Improve UX / Interop」的研發工作拆分為三條平行主線:初始化(Initialisation)、加速(Acceleration)與最終確定(Finalisation)。

首先是「初始化」這一步,目標是成為互通的起點,讓以太坊的跨鏈行為更輕、更標準化。

核心工作包括讓意圖(Intent)更輕更模組化,同時建立通用標準,打通跨鏈資產與跨鏈操作的路徑,並為不同執行層提供可替換、可組合的通用介面。

具體落地的項目包括:

- Open Intents Framework(OIF):一個模組化的意圖棧,由 EF 聯合 Across 、 Arbitrum 、 Hyperlane 、 LI.FI 、 OpenZeppelin 等共建,支援不同信任模型和安全假設的自由組合;

- Ethereum Interoperability Layer(EIL):由 ERC-4337 團隊主導,建構無授權、抗審查的跨 L2 事務傳輸層,使多鏈交易像在單鏈上一樣自然;

- 一組新標準(ERC 系列):涵蓋可互通位址(ERC-7828/7930)、資產整合(ERC-7811)、多重呼叫(ERC-5792)、意圖與通用訊息介面(ERC-7683/7786);

目標很直接,就是把「使用者想做什麼」(聲明式)與「系統如何執行」(過程式)解耦,並讓錢包、橋接器與驗證後端在統一語意下協作。

其次則是「加速(Acceleration)」環節,降低延遲與成本,讓多鏈更即時。

具體圍繞著「簽名次數、納入時間、快速確認、最終性、 L2 結算」等可度量指標降時降費,這裡的抓手包括 L1 快速確認規則(把強確認提前到 15–30 秒量級)、縮短 L1 slot 時間(從 12s 改到 6s 的研究與引入工程鋪墊)、縮短 L1 slot 時間(從 12s 改到 6s 的研究與引入工程鋪墊)、以及提款/12 天結算式鋪墊)、證明與 2-of-3 快速結算機制),這些舉措本質上是為跨域訊息傳遞與統一體驗打基礎。

最終也是「最終確定」這一步,包括把即時 SNARK 證明與更快的 L1 最終性結合,去探索秒級終局的互通形態,長遠看這會重繪跨域發行、橋接原語與跨鏈可編程性的版圖。

客觀而言,在以太坊脈絡下,Interop(互通)也早不再只是侷限於「資產橋」的概念,而是一整套系統級能力的統稱:

- 跨鏈資料通訊:不同 L2 能共享狀態或驗證結果;

- 跨鏈邏輯執行:一個合約可呼叫另一個 L2 的邏輯;

- 跨鏈用戶體驗:用戶只看到一個錢包、一筆交易,而非多條鏈;

- 跨鏈安全與共識:透過證明系統在不同 L2 間維持同等安全邊界;

從這個角度來看,Interop 可以理解為未來以太坊生態協議間的通用語言,它的意義不僅在於傳輸價值,更在於共享邏輯。

三、以太坊如何為「互通」鋪路?

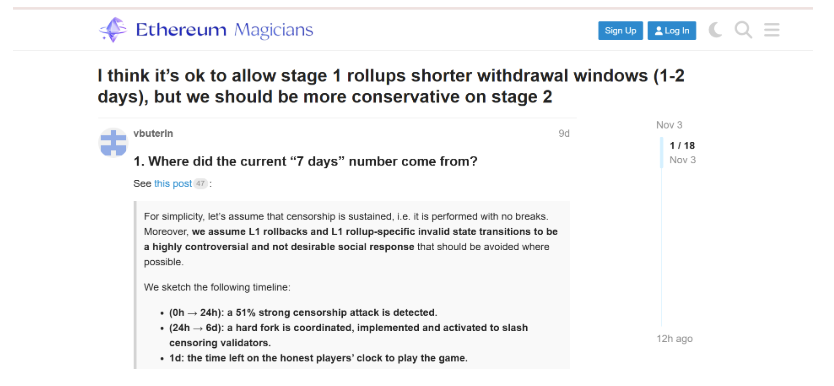

值得注意的是,近期 Vitalik Buterin 也在 Ethereum Magicians 論壇上發起了關於縮短 Stage-1(第一階段)樂觀匯總提款時間的討論,主張將提款週期從傳統的 7 天縮短至 1–2 天,並提出在安全性可控的前提下,逐步引入更快的結算與確認機制。

這場討論表面上與 Rollup 的提款體驗相關,其實是對「互通」三大方向之一,也就是「加速(Acceleration)」的直接呼應。

畢竟,提款時延並非只是用戶等太久的體驗問題,而是整個多鏈協作系統的流動性瓶頸:

- 對使用者而言,它決定了資金在不同 Rollup 之間流轉的速度;

- 對意圖協議與橋樑網絡而言,它影響了解決方案的資本效率;

- 對以太坊主網而言,它決定了生態系統能否在更高頻的互動中保持一致性與安全性;

而 Vitalik 的觀點本質上是在為此打開閘門,簡言之,縮短提款時間,不僅是改善 Rollup 的用戶體驗,更是解鎖跨域消息、流動性與狀態快速流轉的基礎設施升級,這一方向也與 EF 在「Acceleration」主線中的目標完全一致,也即可確認時間、提高資金結算速度、讓跨途資金結算

而這一系列努力將與 11 月 17 日在阿根廷舉辦的 Devconnect 活動形成呼應。根據官方議程,Interop 將是今年 Devconnect 的重點主題之一,EF 團隊也將在會上公佈更多與 EIL(Ethereum Interoperability Layer)相關的細節。

整體來看,這一切都指向同一個方向—— 以太坊正在完成從「擴展」到「整合」的轉變。

當然,本文作為 Interop 系列的首篇,只是拋出互通才是跨鏈敘事的終局的基礎問題,以及初步窺探一下目前從 EF 的技術路線到 Vitalik 的實時討論,從標準化的工程佈局到逐步縮短的結算週期,我們正在見證的以太坊生態的又一次結構性升級。

後續我們將繼續從不同角度理解,為什麼互通不只是橋樑,更是連結以太坊未來的底層協議。

敬請期待。

(以上內容獲合作夥伴 PANews 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處: imToken)

免責聲明:本文只為提供市場訊息,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議,不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接或間接損失,作者及區塊客將不承擔任何責任。