原文作者:西柚

原文來源:ChainCatcher

上線短短 20 天內,Friend.tech 已成為集眾多熱門話題於一身的 Web3 社交應用。

「一碼難求、投資機構 Paradigm 加持、協議費收入超越 Uniswap 在 DApp 中排名第一、用戶數突破 10 萬+、某知名 KOL 已入駐、用戶積分爭議……」,無論上述哪個話題熱點單拎出來都足以成為加密社群或媒體的頭版內容,但如今這些內容都是用來形容同一個應用 Friend.tech 。

Friend.tech 通過讓用戶與 Twitter 帳戶綁定的方式,可將其帳戶(KOL)的知名度代幣化(也稱「份額 Share 」後改為「 Key 」),普通粉絲用戶可通過購買 KOL 發行的份額(Key)成為其股東(Shareholder),以獲得與之私聊對話、觀看其特定內容的權利,另外,用戶也可通過買賣份額 Key,以獲得價差收益。

從產品設計上來說,Friend.tech 這種社交名聲代幣化的模式並不新鮮。早在 2021 年曾風靡一時的 Bitclout 就做過類似的事情,幫助名人發行社交代幣,還曾發行了 Elon Musk 、 Viatlik 、 CZ 等人的社交代幣。二者最大的區別在於,Bitclout 未經名人允許就擅自做主發行了代幣,遭到社群的抵制,最後走向了衰落,Friend.tech 需要推特用戶主動入駐才行。

這個看似創新實則新瓶裝舊酒的產品 Friend.tech 紅得有些莫名其妙,看上去其爆紅並不是產品自發的結果,而是有意為之的精心策劃。

Friend.tech 爆紅三步曲:空投預期、資本加持、邀請碼和代幣暴漲機制

自 8 月 10 日上線以來,社交應用 Friend.tech 可謂風光無限。先是宣布獲得 Paradigm 頂級 VC 種子輪投資,後有 Y Combinator 總裁 Garry Tan 、 DeGods NFT 項目創始人 Frank DeGods 、知名交易員 Gainzy222 、 NBA 球員 Grayson Allen 等多個知名 KOL 紛紛宣布入駐。據 Dune 數據顯示,截至 8 月 29 日,Friend.tech 交易量為 51853ETH,協議捕獲的費用為 2478ETH,約合 420 萬美元。

對於一個新應用來說,Friend.tech 能夠在短時間內迅速獲得如此高的關注度和優異的數據表現,實屬讓人好奇。要知道,Friend.tech 在最初產品上線時無公告、無說明、無產品介紹,甚至到現在,都無法準確地考證 Friend.tech 上線的具體日期,而如今,這個被稱為「三無」的產品用戶數已正式突破 10 萬+。

或許,我們可從該產品的發展時間線尋得一些爆紅的蛛絲馬跡?

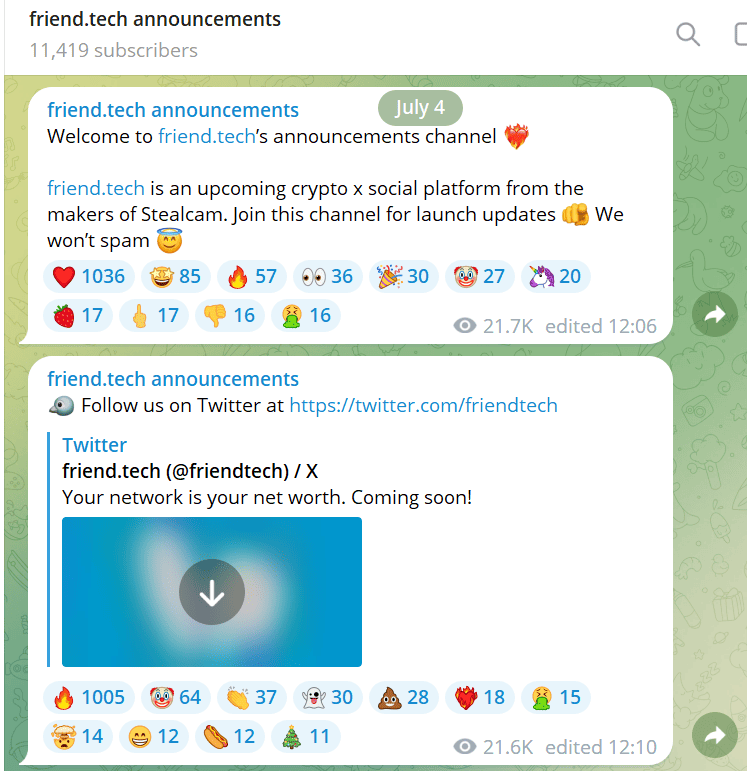

根據 Dune 收錄數據顯示,FriendTech 首次上線於 8 月 10 日,不過官方在這一天並沒有任何公告說明,關於該產品的資料介紹也基本沒有,且在這之前其官方社交媒體也沒有任何有關產品的發聲。其中,官方推特和 Telegram 官方頻道雖都於 7 月 4 日開始第一次更新,但在 8 月 10 日之前也僅只有創建當天的兩條公告渠道介紹,Telegram 在本次公告後,就再也沒有了更新。

總結來說,8 月 10 日 FriendTech 產品的上線僅限於小圈子用戶使用,具體是哪些用戶卻無從考量。

雖然在早期 FriendTech 沒有上線時間說明及產品介紹,但從其聯合創始人 shrimp 推特帳戶互動來看,其實早在 8 月 11 日,ZhuSu 、加密 KOL Adam Cochran 等知名人士就已經入駐了,並開始了份額交易。其中,Adam Cochran 在 FriendTech 中的份額(Share)交易金額已經為 30ETH 。

至於這些早期入駐的 KOL 是如何加入的?有不少用戶猜測應該是官方先提前邀請了一批知名的 KOL 入駐內測以吸引用戶關注。

接著,8 月 13 日,Paradigm 原研究員 Anish Agnihotri 在推特上宣布推出了 Friend.tech 專業界面 FriendMEX,不需要邀請碼,還提供實時檢測份額交易動態和排行榜等,該條推特並獲得了 shrimp 轉發和支持。也正是因為這個分析工具的出現,社群紛紛猜測 Friend.tech 背後有 Paradigm 的支持。

隨後,8 月 15 日,Friend.tech 官方宣布將於 8 月 18 日開始向應用程式測試用戶空投獎勵積分,在接下來的六個月內,將分發一億積分。並表示,在應用程式正式發布後將有特殊用途。有用戶將這個聲明視為官方的空投暗示,此外,由於 Friend.tech 是基於 Base 鏈而構建的產品,Base 鏈也有潛在的空投預期,對 Friend.tech 產品的試用很大可能會一石二鳥。

不過,前期的「名人入駐+空投暗示+對 Paradigm 站台的猜測」等一系列操作並沒有為 Friend.tech 帶來用戶的大幅增長。直到 8 月 19 日,Paradigm 公開承認 Paradigm 投資了 Friend.tech 種子輪,Paradigm 合夥人 Charlie Noyes 等其相關工作人員紛紛點贊轉發,才徹底點燃加密社群的熱情。

在 Paradigm 公開背書下,Friend.tech 用戶開始呈現爆發式增長。隨後,我們便看到了一系列 KOL 主動為其站台行銷。其中 8 月 21 日,美國著名創業孵化器 Y Combinator 總裁陳嘉興(Garry Tan)宣布入駐 Friend.tech,並分享了其邀請碼;Multicoin Capital 聯創發表言論稱,Friend.tech 是一個快速迭代的有趣實驗,相信 Paradigm 正在幫助 Friend.tech 團隊思考產品的迭代方向;加密數據分析網站 CoinGecko 宣布已新增 Friend.tech 相關代幣版塊等等。這一天也是 Friend.tech 的巔峰時刻,相關用戶數據達到達到高峰,協議捕獲的單日費用創下了 503ETH(約 84 萬美元),日交易量筆數高達 52 萬。

由此來看,Paradigm 對 Friend.tech 公開的加持動作才是導致 Friend.tech 爆紅的主要原因。

不過,Friend.tech 上線 3 天內就有 Paradigm 原研究員 Anish Agnihotri 公開推出相關專業產品 FriendMax,隨後 Paradigm 公開承認投資、工作人員集體的點贊和轉發,這一系列操作宣發節湊踩得如此之準,讓用戶不得不懷疑 Friend.tech 的爆紅或許蓄謀已久,早在 Paradigm 掌握之中。

有不少用戶感嘆:Friend.tech 是一場有預謀的爆紅,Paradigm 這次對 Friend.tech 操盤的手法真高超,僅僅靠空投積分就吸引了 10W+用戶,還獲得了超 400 萬美元 ETH 的收入,相當於「零成本白嫖了超 2500 個 ETH 」,真是妙哉。

當然,除了行銷節奏值得表揚外,Friend.tech 在產品的邀請碼積分制和份額代幣價格走勢設計方面也相當加分。

首先,關於邀請碼積分,Friend.tech 明確規定新用戶需要邀請碼才能註冊,發送邀請碼的老用戶可以獲得積分,有不少用戶表示,獲得的積分可能會是未來空投的重要衡量依據。

因此在 Friend.tech 爆紅期間,我們看到各大加密社群都在求購 Friend.tech 邀請碼,也有用戶在社群群撒邀請碼。邀請碼機制無疑給 Friend.tech 做了免費行銷,還為其營造了一碼難求的火爆場景。甚至有用戶表示,自己為了獲得更多的邀請積分會主動在知名 KOL 名下留言 FT 邀請碼,或建立 FT 邀請碼電報分享群吸引用戶來參與,心甘情願其做免費行銷等。

另外,Friend.tech 份額代幣採用的是隨著持有用戶數增加,價格會呈現冪次方上漲。於是,我們看到有用戶在社群發言稱,買入後 xx 份額後,價格翻了好幾番。這種機制意味著早期買入知名 KOL 份額的用戶短時間內會獲得巨大收益,帶來的財富效應可以迅速獲得用戶關注和傳播。

綜上,Friend.tech 的躥紅主要可歸因於三方面,一是空投預期:對 Base 鏈和 Friend.tech 有空投預期;二是 Paradigm 背書和工作人員集體點贊支持;三是產品的邀請和創新的代幣價格機制。

Friend.tech 交易量下降超 90%,平台成社交賭場

儘管有眾多光環,但 Friend.tech 同樣難逃 Web3 社交應用曇花一現的宿命。自 8 月 21 日用戶量達到高峰以後,Friend.tech 數據就進入了下滑趨勢。如今,用戶數據與高峰時期相比已下降超過 90% 。

根據 Dune 數據顯示,Friend.tech 的日交易量自 8 月 21 日達到 1690 萬美元的峰值以來已下跌超過 90%,8 月 29 日的日交易量已降至僅 129 萬美元;每日完成的交易數量減少了約 93%,從高峰期的 52 萬次下降到 8 月 29 日的僅 3.6 萬次,下降了。此外,Friend.tech 的每日收入下降了 95% 以上,從 8 月 21 日的 170 萬美元降至 8 月 29 日的 17 萬美元。

儘管 8 月 29 日因為取消用戶積分的事情,被社群及媒體爭相報導,但從數據上來看並沒有為其帶來用戶的增長,甚至比前一天還有所下降。

其實,關於 Friend.tech 的爭議一直不斷,只不過在爆紅期間有些產品上的缺陷似乎被掩蓋掉了。

首先是隱私問題,Friend.tech 註冊,不但需要綁定推特,還需要郵箱、錢包地址充值 0.01ETH 才能激活,這意味著相當於公開了錢包地址和公開 Twitter 用戶名之間的關聯資訊。

曾在 8 月 21 日,Yearn 核心開發者 banteg 發推文提示,約 10 萬個授權 Friend.tech 的推特帳戶資訊已洩露。慢霧餘弦對此表示,超 10 萬推特帳號對應的 Friend.tech 錢包地址洩露,這些錢包地址隨便往上一層做下關聯,將會暴露更多的隱私個資。而 Friend.tech 官方對此的回應則是簡單的一句「數據洩露的說法就像在說有人可以通過查看用戶的公開 Twitter 資訊來攻擊用戶一樣,是不負責任的報導」,而不了了之。

由於那時用戶大多沉浸在 Friend.tech 的瘋狂增長中,對此關注並不多。但現今越來越多的用戶開始懷疑,為了幾美元的空投,出賣了自己的手機號碼、帶有真實姓名的電子郵件、推特帳戶和錢包地址等真實資訊,這個操作真的值得嗎?

另外,當前版本的 Friend.tech 炒作 KOL 份額 KEY 價格上漲成為了該平台的主旋律。用戶除了可以買賣份額外,似乎並沒有其它可以應用的社交場景,沒有什麼可玩的或者有價值的地方,既不是一個通訊類應用也不是一個內容付費工具,且與 KOL 私聊對話獲取 Alpha 的功能也並沒有顯現。

而在 Friend.tech 上買賣份額並還有諸多潛規則,比如早期的份額大多都是發行人自己買走的,價格暴漲後拋售給後來的人,後來買入的用戶多是接盤俠;還有一些份額大多有價無市,流動性極差。加上,Friend.tech 平台上的每筆份額交易都需要交 10% 的手續費,其中的 5% 被 Friend.tech 平台收取,剩餘的 5% 給份額發行人,意味著用戶買入就虧損 20 % 以上。

因此,Friend.tech 被用戶戲稱為「社交賭場」——開了一個賭場,邀請人來發行社交代幣,它負責抽取 5% 手續費,穩賺不賠。

目前,Friend.tech 平台用戶仍以炒作份額價格為主,其創始人 Racer 在因取消用戶積分發佈道歉聲明後隱藏了其推特帳戶的所有內容。

從 Bitclout 、 Damus 再到 Friend.tech,Web3 社交熱度為何難持續?

「眼見他起高樓,眼見他宴賓客,眼見他樓塌了」用來形容 Web3 社交應用短暫的一生相當貼切。無論是現在爆紅的 Friend.tech,還是今年年初風靡一時的 Damus 及早期的 Bitclout 等 Web3 社交應用,最終的走向都是迅速躥紅後沉寂。這也讓用戶不禁發問,為何這些應用熱度往往撐不過兩週週?被寄予眾望的 Web3 社交合適才能爆發?

對 Web3 社交賽道研究的加密用戶 ALEX 表示,首先,當前的 Web3 社交應用使用門檻仍過高,對於普通用戶來說入門就非常困難。就拿這次的 Friend.tech 來說,用戶想要使用,不但需要用郵箱註冊,邀請碼、推特授權,還需要向 Base 網絡充值 0.01ETH 激活,也就是說不但步驟複雜,我想使用下這個產品就需要付出約 20 美元的代價,如果不是有潛在的 Base 及其產品空投的吸引,多數人根本不會使用這個產品。同樣,年初刷屏的 Damus,用戶想要使用也需先懂得明白公鑰、私鑰之分,但這對於幣圈人士都難以區分的兩個概念,那對於普通用戶來說使用起來更加困難。

其次,產品可玩性匱乏、有價值的內容較少。這也導致了產品前期多以炒作為主,可能會在短時間內吸引大批量的用戶參與,但後期的功能或內容更新跟不上腳步,就只能成為曇花一現的產品。

另外,無論是出圈的 Damus 還是 Friend.tech 及最新受歡迎的 TG Bot,其實本質都是圍繞著原有的 Web2 社交產品(推特等)做的鏈改產品,甚至多是一些 Web2 的插件產品。

這些產品可能解決了某些需求(比如 Friend.tech 可看作是推特的插件產品,可幫助 KOL 發行社交代幣或者搭建付費社群),但這些應用的使用體驗遠不如原有產品絲滑,門檻高是一方面,而其開發的很多功能只是原有應用的補充,可有可無,對其影響並不大。在 Friend.tech 爆紅之前有不少用戶曾表示,如今很多號稱是 Web3 社交應用的需求場景是項目方自以為的需求,是偽需求。

不過,ALEX 也補充道,Web3 社交還處於早期,對於一個新賽道來說,就是需要不斷地試錯、迭代才能找到最終什麼樣的產品才會適合用戶,Web3 社交賽道的產品仍值得期待。就像 DeFi 應用一樣,在 2020 年 DeFi Summer 之前,雖有 DEX 、鏈上借貸等產品存在,但並沒有像現在一樣普及,還屬於一直停留在炒概念階段,直到 Uniswap 等產品的出現,才真正讓用戶體驗到平民 DeFi,讓其不再是停留在空中樓閣的概念,也不是開發者曾自以為的需求,而是一個有真實應用場景的產品。

隨著 Web3 社交產品不斷的創新、迭代升級,相信也會有如 Uniswap 一樣的長久不衰的應用出現,不再是過眼雲煙。其實,就連 Web2 社交賽道也是一個不斷試錯的過程,2021 年 Clubhouse 曾在全球也風靡一時,在當時爆紅的時候有人曾花費幾百元購買一個邀請碼,估值也曾一度衝到 40 億美元,但 Clubhouse 最終的應用場景只是直播語音,最終被推特的 Space 取代。今年 7 月份,Meta 推出的「文字版 Instagram 、對標推特」的社交應用 Threads 又何嘗不是一次新嘗試。

但無論 Friend.tech 的最終結果走向如何,它都為 Web3 社交探索提供了一個很好的實驗參考樣本。

(以上內容獲合作夥伴 MarsBit 授權節錄及轉載,原文連結 | 出處:ChainCatcher)

聲明:文章僅代表作者個人觀點意見,不代表區塊客觀點和立場,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接間接損失作者及區塊客將不承擔任何責任。

免責聲明:本文只為提供市場訊息,所有內容及觀點僅供參考,不構成投資建議,不代表區塊客觀點和立場。投資者應自行決策與交易,對投資者交易形成的直接或間接損失,作者及區塊客將不承擔任何責任。